a cura di Fabio Cecchi

(Articolo pubblicato sul n. 74 maggio-giugno 2018 della Rivista Italiana di Sanità Militare)

Fu costituito inizialmente con una capacità ricettiva di 200 posti-letto, ma come accadde a tutte le altre unità ospedaliere nel corso della guerra fu spesso accresciuta per far fronte alle necessità sanitarie straordinarie. Funzionava con personale appartenente alla 10a Compagnia di Sanità (Napoli) e materiali dell’Ospedale Militare di Verona.

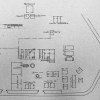

Fu impiantato fin dal 12 agosto 1915 nella frazione di S. Quirino di Cormons – 14 km ad ovest di Gorizia – e fu adibito subito a lazzaretto per i colpiti da colera. Fu installato nell’area di un grande cascinale composto da alcuni edifici in precedenza adibiti a fienili, scuderie, allevamento di bachi da seta, cantine e abitazioni coloniche. C’erano anche due ampi cortili e una pineta, nella quale furono impiantate stabilmente 13 tende per ricovero di vario tipo.

Al momento della formazione la direzione fu assegnata al capitano medico di complemento Pietro Mazzacara, poi passò al maggiore medico in S.A.P. Ernesto Negro e a metà di ottobre fu assunta dal Ten. Colonnello medico Vincenzo Ronga. Fino a quel momento gli ufficiali avevano alloggiato a Cormons ma poi, data la natura della malattia che si doveva curare e il numero crescente dei ricoverati, si decise di concentrare i loro alloggi e i servizi, insieme a quelli per la truppa, in un fabbricato che dava su uno dei cortili mentre nell’altro si installarono le attrezzature ospedaliere.

L’unità era dotata di un gabinetto di batteriologia, ben fornito e diretto dal capitano medico Ernesto Grossomini di Genova, nel quale furono eseguiti non solo tutti gli esami necessari ai bisogni dell’Ospedale ma anche le ricerche che servivano ad assicurare la protezione sanitaria alle truppe stanziate nella zona. In particolare fu eseguito l’esame sistematico di tutte le acque del territorio occupato dal VI Corpo d’Armata.

Alla fine di quell’anno ci fu la grande epidemia di colera, anche se i casi cominciarono a manifestarsi già due mesi dopo l’entrata in guerra. Tra il luglio del ’15 e il gennaio del ’16 quelli denunciati tra i militari furono almeno 15.744, quelli accertati 7.154 e 4.229 i decessi; tra i civili 582 denunciati, 331 accertati con 255 decessi. Negli ospedali contumaciali del Regno se ne accertarono 446 casi; 149 quelli riscontrati nella popolazione civile della provincia di Udine. Tra le truppe il picco fu raggiunto nel mese di novembre con 5.196 casi scoperti e 1.676 decessi, mentre tra i civili il mese peggiore fu agosto: 356 casi denunciati e 182 decessi. Questi dati generali erano approssimativi, in qualche caso frammentari, perché mancavano gli accertamenti di qualche ospedale d’isolamento. Sono quelli che si riuscì a reperire. L’entità del problema è da considerarsi senz’altro maggiore di quanto riferiscano quei numeri.

Fino a tutto il febbraio del 1916 nell’Ospedale n. 231, assegnato temporaneamente alla 2a Armata e poi alla 3a del Duca D’Aosta, vi furono ricoverati e curati 3.217 colerosi, 786 dei quali morirono. Il servizio necroscopico fu utilissimo nel momento in cui si passò dalla prima fase dell’epidemia (agosto-ottobre), che imperversò egualmente tra le truppe della 2a e quelle della 3a Armata, a quella in cui si ebbe una recrudescenza nella diffusione del morbo (novembre-dicembre '15), che stavolta si manifestò quasi esclusivamente tra i militari della 2a Armata. Si registrarono numerosi decessi per gastroenteriti coleriformi, che presentarono sempre referti batteriologici negativi. Tra ottobre e novembre furono risolti anche numerosi casi di gangrena gassosa, curati 97 casi di congelamento agli arti e 508 feriti comuni, che vennero ospedalizzati in baracche costruite vicino alla stazione ferroviaria di Cormons. Poi, quando si ritenne che l’epidemia fosse cessata, ad aprile del ’16, l’ospedale fu adibito alla cura delle malattie infettive delle truppe del VI Corpo d’Armata. Furono ricoverati 328 militari, affetti da meningiti cerebro-spinali (25), tifo (116), morbillo (25), parotiti (49) e altre patologie, con 24 decessi.

Il colera serpeggiava anche tra gli austriaci e quando i nostri soldati conquistarono alcune loro trincee e le occuparono se ne manifestarono diversi casi, attribuiti al contatto con i materiali infetti abbandonati sul posto. Con apposita circolare, fin dal 18 settembre 1915 la vaccinazione anticolerica era diventata obbligatoria per tutti i militari dell’Esercito, con esclusione temporanea di quelli impegnati in combattimento. Chi aveva già fatto l’antitifica, doveva fare due vaccini anticolerici di 1° e 2° grado, distanziati di sette giorni, quelli che non ne avevano nessuna la facevano mista: tre iniezioni a distanza di una settimana l’una dall’altra. L’anticolerica non provocava forti reazioni febbrili, ma poteva diminuire l’efficienza fisica dei vaccinati per 24-48 ore, pertanto le Direzioni di Sanità ordinavano di effettuarle nei turni di riposo dal servizio di trincea. La regolarità delle operazioni molto probabilmente ne risentì, perché i cambi a volte per inderogabili necessità della guerra venivano effettuati con ritardo sui tempi previsti. Il Comando Supremo stabilì anche che per tutta la durata dell’epidemia nella zona dell’Isonzo venisse corrisposta un’indennità giornaliera di 5 Lire – una somma notevole, anche se soggetta all’imposta sulla ricchezza mobile - ad alcune categorie del personale sanitario: a tutti coloro, ufficiali e truppa dell’Esercito, della Croce Rossa e personale religioso, che prestavano servizio nei locali d’isolamento, nei laboratori batteriologici della zona infetta e contumaciale, che effettuavano ispezioni, a tutto il personale sanitario, senza distinzioni di grado, che appartenevano a reparti nei quali si erano manifestati casi di colera in forma epidemica, ai disinfettatori, agli addetti al trasporto dei malati o dei cadaveri dei colerosi, agli addetti alla loro sepoltura e ad altre categorie che operavano negli enti sanitari di seconda linea e territoriali.

Nel 1916 l’infezione colerica si manifestò solo in modo sporadico, ebbe “apparizioni or qua or là, presto contenute e soffocate”, almeno secondo una relazione ufficiale dell’Intendenza Generale. I corpi e i reparti colpiti furono molti – una ventina nella 2a Armata e più di 45 nella 3a – ma in forme lievissime. L’epidemia era attenuata e in notevole decrescenza, ma aveva ancora “caratteri tali da costringere ad una vigilanza profilattica sempre pronta e attiva”. Gli episodi più importanti si manifestarono nel 25° e 26° reggimento di fanteria (Brigata Bergamo) di stanza nella zona di Tolmino, nell’VIII Corpo d’Armata, in particolare l’11° fanteria (Brigata Casale) e nel 97° (Brigata Genova). La piccola epidemia che colpì il 25° e 26° e le centurie del Genio ad essi assegnate, si manifestò tra luglio e agosto nelle truppe che occupavano le trincee di Cigini, nei pressi di S.Lucia. Fu domata con misure di bonifica adottate durante il cambio dei battaglioni in linea con il relativo riposo.

Nell’11° fanteria l’epidemia si sviluppò ad ottobre e colpì i reparti che occupavano le trincee comprese tra Merna e Vertoiba (Gorizia). Prima dell’avanzata in quel settore gli uomini erano tutti in ottime condizioni sanitarie, dettaglio che fece concludere che si fossero infettati durante l’occupazione delle trincee austriache espugnate. Il piccolo focolaio colerico nel 97° fanteria accampato a Vallerisce (Gorizia) fu attribuito alla presenza di un soldato portatore di vibrioni, che qualche giorno prima era stato ricoverato in un ospedale contumaciale per una malattia comune. Nel territorio della 3a Armata invece non si ebbero veri e propri focolai. L’infezione si manifestò verso la metà di settembre, con numerosi casi nei reparti dislocati nella zona di Doberdò – specialmente alla q. 144 – e in quelli accantonati a Ronchi, Monfalcone e Aquileia. Le misure profilattiche furono subito applicate scrupolosamente: un più accurato controllo dell’igiene individuale e collettiva, la disinfettazione dei luoghi, la bonifica delle acque, la ricerca e l’isolamento dei portatori del vibrione. Nelle altre armate non ci fu alcun focolaio di colera.

Nella sua relazione il Ten. Col. Ronga raccontò molte delle difficoltà quotidiane che i suoi uomini furono costretti ad affrontare per garantire il servizio. L’Ospedale n. 231 non era fornito né di acqua potabile né di latrine e di un sistema fognario. L’acqua veniva trasportata in botti di legno da Udine. Quando partiva era potabilissima ma, per ragioni che non si riuscì mai a chiarire del tutto, da esami batteriologici effettuati in più occasioni si accertò che al momento di consumarla era in genere più inquinata di quella disponibile a S. Quirino. Quei risultati si ebbero non solo per l’acqua da usare nell’Ospedale, ma per tutta quella distribuita nelle trincee alle truppe del VI Corpo. Il personale di servizio beveva sempre “acqua bollita acidulata”, cioè corretta con succo di limone e aceto, anche se il Ronga ammette apertamente che “i più, compreso il sottoscritto, si abituarono a fare a meno, per via interna, di questo indispensabile elemento”. Tra i militari addetti ai reparti si ebbero due casi di contagio: uno di loro, appena passato dal ruolo di piantone dell’Ufficio di Amministrazione ad infermiere di reparto, morì in meno di 24 ore, mentre l’altro per sua fortuna guarì. Le latrine invece furono sostituite con…i vasi inodori da camera. Necessità in tempo di guerra.

I problemi erano davvero tanti. L’Ospedale era stato costituito utilizzando vecchio materiale prevalentemente chirurgico e l’organizzazione fu trasformata con l’aiuto della Sezione Sanitaria dell’Ispettorato. In poco tempo fu dotato di tutti i mezzi necessari per curare le malattie infettive e le altre patologie. Furono aumentati i materiali indispensabili per i posti-letto, brande, materassi, coperte, allestiti i bagni, costruita una cucina completa di stoviglie che poteva assicurare anche 800 pasti, un impianto idrico per la distribuzione dell’acqua nei vari reparti, macchine per la disinfezione e una lavanderia a vapore. La distribuzione dell’acqua per la lavanderia, la cucina, per il gabinetto di batteriologia, la sala anatomica e le pulizie in genere, veniva assicurata con condutture sotterranee e quattro cassoni di deposito, dai quali veniva pompata e smistata nei punti necessari con le pompe manuali semirotative tipo Excelsior date in dotazione. Il sistema fu studiato per economizzare l’acqua, sempre preziosa, e aiutare il lavoro dei soldati inservienti, che altrimenti sarebbero stati costretti a trasportarla a mano. Con altri espedienti simili, sfruttando tutte le risorse del posto e con i pochi materiali a disposizione siriuscì a far funzionare il lazzaretto da campo e a proteggere i ricoverati nei periodi di tempo in cui vi si trovarono concentrati sia i contagiati che i feriti di ogni specie. In un periodo epidemico di 5 mesi all’interno dell’Ospedale si ebbero soltanto tre contagi. Un innegabile successo, considerando le condizioni igieniche del tempo rese ancor più difficili dalla guerra in corso. L’unico difetto, a detta del Direttore, fu l’illuminazione elettrica dell’intera struttura.

L’Ospedale fino al 25 ottobre 1917 rimase dislocato a S. Quirino. Nella precipitosa ritirata dopo Caporetto, a novembre, fu riattivato a Lendinara (26 km a ovest di Rovigo). Dal dicembre fino a tutto gennaio del 1918 operò a Occhiobello, sempre nei pressi di Rovigo. Da febbraio fino alla fine della guerra non si hanno più indicazioni sulla sua dislocazione.

Leggi l'articolo di VoceIsontina con testimonianze:

Notizie e immagini tratte da: Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (AUSSME), fondo E-7, busta 32, fasc. 367 e busta 44, fasc. 396.